| 系列的一部分 |

| 奴隶制 |

|---|

|

人口贩卖是指以强迫劳动、性奴役或对人口贩子或其他人进行商业性剥削为目的的人口交易。[1] [2]这可能包括在强迫婚姻的情况下提供配偶,[3] [4] [5]或器官或组织的提取,[6] [7]包括代孕和卵子切除。[8]人口贩运可能发生在一个国家内或跨国。人口贩运是对人的犯罪,因为通过胁迫和商业剥削侵犯了受害者的行动权。[9]人口贩运是人口交易,尤其是妇女和儿童交易,并不一定涉及人口从一个地方到另一个地方的流动。[10] [11]

偷渡(又称偷渡、偷渡)是以被偷运人同意为特征的相关行为。[12]通过胁迫和剥削,走私情况可能会演变为人口贩运。[13]被贩运者通过胁迫行为违背自己的意愿,被迫为贩运者或其他人工作或提供服务。

根据国际劳工组织(ILO) 的数据,截至 2014 年,仅强迫劳动(人口贩运的一个组成部分)每年就产生约 1500 亿美元的利润。[14] 2012 年,国际劳工组织估计有 2100 万受害者被困在现代社会中。 -天奴役。其中,1420 万人(68%)被剥削从事劳动,450 万人(22%)被性剥削,220 万人(10%)被国家强制劳动剥削。[15]国际劳工组织报告说,童工、少数族裔和非正规移民面临更极端形式剥削的相当大的风险。统计数据显示,在全球 2.15 亿年轻工人中,有超过一半从事危险行业,包括强迫性工作和强迫街头乞讨。[16]据估计,少数族裔和高度边缘化的人群在一些最具剥削性和破坏性的部门工作,例如皮革鞣制、采矿和采石工作。[17]

人口贩运是世界第三大犯罪行业,仅次于毒品交易和武器贩运,是跨国犯罪组织发展最快的活动。[18] [19] [20]

贩卖人口被国际公约谴责为侵犯人权。此外,人口贩运受欧盟指令的约束。[21]根据美国国务院发布的 2018 年和 2019 年年度人口贩运报告,在防止人口贩运和强迫劳动方面,白俄罗斯、伊朗、俄罗斯和土库曼斯坦仍然是最差的国家之一。[10] [22]

定义[编辑]

尽管人口贩运可能发生在地方或国内层面,但它具有国际影响,正如联合国在《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》(也称为《贩运议定书》或《巴勒莫议定书》)中所承认的那样议定书) 是联合国打击跨国有组织犯罪公约(CTOC)下的一项国际协定,于 2003 年 12 月 25 日生效。该议定书是补充 CTOC 的三个议定书之一。[23]贩运协议是半个多世纪以来第一个具有法律约束力的全球性贩运文书,也是唯一一个对贩运人口定义达成一致的文书。其目的之一是促进在调查和起诉此类贩运方面的国际合作。另一个是在充分尊重《世界人权宣言》规定的权利的情况下保护和协助人口贩运受害者。《人口贩运议定书》有 117 个签署国,截至 2018 年 11 月有 173 个缔约方,[24]将人口贩运定义为:

收入[编辑]

2014 年,国际劳工组织估计,仅强迫劳动一项就产生了 1500 亿美元的年利润。[14]

术语的使用[编辑]

被贩运者通过胁迫行为违背自己的意愿,被迫为贩运者或其他人工作或提供服务。工作或服务可能包括从债役或强迫劳动到商业性剥削的任何内容。[1] [2]该安排可能被构建为工作合同,但没有报酬或报酬很低,或者条款具有高度剥削性。有时,这种安排的结构是债役,受害者不被允许或无法偿还债务。

债役,或债役,可能是当今最不为人知的劳动力贩运形式,但却是最广泛使用的奴役人民的方法。当他们的劳动、他们自己雇用的劳动力和他们购买的有形商品被要求作为偿还贷款或服务的手段时,其条款和条件尚未确定,或者受害者的价值被要求为受害者,他们就成为“受约束的” ' 服务不适用于债务清算。一般来说,他们的工作价值大于“借来”的原始资金总额。[26]

强迫劳动是指人们在暴力威胁或其他形式的惩罚下被迫违背自己的意愿工作的情况;他们的自由受到限制,并发挥了一定程度的所有权。根据国际劳工组织的数据,男性和女性面临被贩卖从事非技术性工作的风险,这在全球创造了 310 亿美元。[27]强迫劳动的形式可以包括家庭奴役、农业劳动、血汗工厂劳动、清洁工、食品服务和其他服务行业的劳动以及乞讨。[26]强迫劳动可以生产的一些产品有:衣服、可可、砖块、咖啡、棉花和黄金。[28]

国际移民组织(IOM) 是全球最大的人口贩运受害者服务提供者,它报告收到越来越多的受害者遭受强迫劳动的案件。2012 年的一项研究指出,“...... 2010 年是特别值得注意的第一年,国际移民组织帮助的劳工贩运受害者多于以性剥削为目的的贩运受害者。” [29]国际移民组织的主要重点是“为需要国际移民援助的人提供安全、可靠、灵活和具有成本效益的服务。根据国际移民组织,加强人道和有序的移民管理以及对移民人权的有效尊重。法律。向各国、政府间组织和非政府组织以及其他利益攸关方提供咨询、研究、技术合作和业务援助,以建设国家能力并促进有关移民事务的国际、区域和双边合作……” [30]

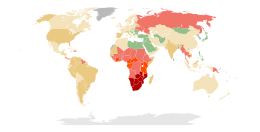

童工是一种可能对儿童的身体、心理、精神、道德或社会发展造成危害并可能干扰他们的教育的工作形式。根据国际劳工组织的数据,在过去十年中,全球从事童工劳动的儿童人数下降了三分之一,从 2000 年的 2.46 亿减少到 2012 年的 1.68 亿。 [31]撒哈拉以南非洲是童工率最高的地区,而童工人数最多的地区是亚洲和太平洋地区。[31]

一般[编辑]

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)进一步协助许多非政府组织打击人口贩运。2006 年黎巴嫩的武装冲突导致来自斯里兰卡、埃塞俄比亚和菲律宾的300,000 名家政工人失业者和贩运者的目标,导致与非政府组织 Caritas Migrant 开展紧急信息运动,以提高人们对贩运人口的认识。此外,2006 年 4 月的一份报告《人口贩运:全球模式》帮助确定了人口贩运的 127 个来源国、98 个过境国和 137 个目的地国。迄今为止,它是毒品和犯罪问题办公室下载次数第二多的报告。持续到 2007 年,毒品和犯罪问题办公室支持了印度和尼泊尔边境沿线的社区警戒项目等倡议,并为波斯尼亚和黑塞哥维那和克罗地亚的非政府组织贩运预防活动提供了补贴。[33]

毒品和犯罪问题办公室推动采取行动的努力于2009 年 3 月 6 日发起了反对人口贩运的蓝心运动, [34]墨西哥于 2010 年 4 月发起了自己的全国版本。[35] [36]该运动鼓励人们声援人口贩运受害者通过佩戴蓝心,类似于佩戴红丝带提升跨国艾滋病毒/艾滋病意识。[37] 2010 年 11 月 4 日,联合国秘书长 潘基文启动了联合国人口贩运受害者自愿信托基金,以提供人道主义援助。、向人口贩运受害者提供法律和经济援助,目的是增加获救和支持的人数,并扩大他们接受援助的范围。[38]

2013 年,联合国将 7 月 30 日定为世界打击人口贩运日。[39]

2019 年 1 月,毒品和犯罪问题办公室发布了新版《全球人口贩运问题报告》。[40]《2018 年全球人口贩运报告》显示,在 2016 年至 2018 年期间,全球官方发现的所有人口贩运受害者中有 30% 是儿童,比 2007 年至 2010 年期间增加了 3%。

全球报告记录了 2012 年至 2016 年间在 142 个国家发现的 137 个不同国籍的受害者,在此期间,确定了 500 次不同的流动。大约一半的贩运发生在同一地区,其中 42% 发生在国界内。一个例外是中东,大多数被发现的受害者是东亚和南亚人。在超过 64 个国家发现了来自东亚的贩运受害者,使他们成为世界上地理分布最分散的群体。检测到的剥削形式存在显着的区域差异。非洲和亚洲国家通常拦截更多以强迫劳动为目的的贩运案件,而性剥削在欧洲和美洲更为常见。此外,全世界有 16 个国家发现了以摘取器官为目的的贩运活动。该报告提出了对定罪率低的担忧——16% 的报告国在 2007 年至 2010 年期间没有记录过一次人口贩运定罪。截至 2018 年 2 月,173 个国家批准了联合国人口贩运议定书,其中毒品和犯罪问题办公室是监护人。[24]在立法方面取得了重大进展:截至 2012 年,83% 的国家制定了根据议定书将人口贩运定为刑事犯罪的法律。[41]

人们在社交媒体和智能手机应用程序上被出售。[42]

当前国际条约(一般)[编辑]

- 废除奴隶制补充公约,1957年生效

- 预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为议定书

- 打击陆、海、空偷运移民议定书

- 关于买卖儿童、儿童卖淫和儿童色情制品的任择议定书

- 国际劳工组织 1930 年强迫劳动公约(第 29 号)

- 国际劳工组织 1957 年废除强迫劳动公约(第 105 号)

- 国际劳工组织 1973 年最低年龄公约(第 138 号)

- 国际劳工组织 1999 年最恶劣形式的童工劳动公约(第 182 号)

- 美洲国际未成年人贩运公约

美国[编辑]

2002 年,Derek Ellerman和Katherine Chon成立了一个名为Polaris Project的非政府组织,以打击人口贩运。2007 年,Polaris 建立了国家人口贩运资源中心 (NHTRC),[43]呼叫者可以在此报告提示并接收有关人口贩运的信息。[44] Polaris 的网站和热线向公众通报美国境内发生疑似人口贩运案件的地点。该网站在地图上记录呼叫。[45]

2007 年,美国参议院将 1 月 11 日定为全国人口贩运意识日,以努力提高对这一全球、国家和地方问题的认识。[46] 2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年,美国总统巴拉克·奥巴马 (Barack Obama) 宣布 1 月为全国防止奴役和人口贩运月。[47]随着这些举措,美国各地的图书馆开始为提高人口贩运意识做出贡献。慢慢地,图书馆变成了那些不知道这个问题的人的教育中心。图书馆还与组织合作,培训工作人员发现人口贩运受害者并提供帮助。[48]

2014 年,DARPA资助了Memex计划,其明确目标是通过特定领域的搜索来打击人口贩运。[49]先进的搜索能力,包括其进入暗网的能力,可以起诉人口贩运案件,由于人口贩运者的欺诈手段,这可能难以起诉。[50]

2015 年,美国国家人口贩运资源中心热线收到了超过 5,000 起潜在人口贩运案件的报告,儿童占所有受害者的三分之一,而女性占一半以上。[51]热线工作人员可以用200多种语言与人交流。[52]人口贩卖是一项大生意。这是南佛罗里达州的一个主要问题,其中一个热点是迈阿密海滩。2017 年,该市警方逮捕了三打涉嫌人口贩运的人。据信,这是南佛罗里达州人数最多的。除了专注于逮捕贩运者外,调查人员还为受害者提供帮助。[53]

欧洲委员会[编辑]

2005 年 5 月 3 日,部长委员会通过了《欧洲委员会 打击贩运人口行动公约》(CETS 第 197 号)。[54]该公约于2005 年 5 月 16 日在欧洲委员会国家元首和政府首脑第三次峰会之际在华沙开放供签署。2007 年 10 月 24 日,该公约获得第十次批准,从而启动了该公约于 2008 年 2 月 1 日生效的进程。截至 2017 年 6 月,该公约已被 47 个国家批准(包括白俄罗斯,一个非欧洲委员会国家) ,俄罗斯是唯一没有批准(也没有签署)的国家。[55]

虽然该领域已经存在其他国际文书,但该领域的第一个欧洲条约《欧洲委员会公约》是一项综合性条约,主要侧重于保护贩运受害者和保障其权利。它还旨在防止贩运和起诉贩运者。此外,《公约》规定建立有效和独立的监测机制,能够控制《公约》所载义务的履行情况。

该公约不仅限于欧洲委员会成员国;非成员国和欧盟也有可能成为公约缔约方。2013年,白俄罗斯成为第一个加入该公约的非欧洲理事会成员国。[56] [57]

该公约设立了一个打击人口贩运行动专家组 (GRETA),通过国别报告监测公约的执行情况。截至 2013 年 3 月 1 日,GRETA 已发布 17 份国家报告。[58]

《欧洲委员会保护儿童免遭性剥削和性虐待公约》 ( 2007 年 10 月 25 日在兰萨罗特岛签署)确保了对儿童性贩运的补充保护。该公约于 2010 年 7 月 1 日生效。[59]截至 2020 年 11 月,该公约已被 47 个国家批准,爱尔兰已签署但尚未批准。[60]

此外,位于斯特拉斯堡的欧洲委员会欧洲人权法院就违反《欧洲人权公约》规定的义务的人口贩运做出了判决:Siliadin v. France,[61] 2005 年 7 月 26 日的判决,以及Rantsev 诉塞浦路斯和俄罗斯,[62] 2010 年 1 月 7 日的判决。

欧洲安全与合作组织[编辑]

2003 年,欧安组织建立了反贩运机制,旨在提高公众对该问题的认识,并在参与国内部建立有效解决该问题的政治意愿。

欧安组织打击人口贩运的行动由打击人口贩运特别代表办公室协调。[63] 2010 年 1 月,Maria Grazia Giammarinaro成为欧安组织特别代表和打击人口贩运问题协调员。Giammarinaro 博士(意大利)自 1991 年以来一直担任罗马刑事法院的法官。她从 2006 年到 2009 年在布鲁塞尔的欧盟委员会司法、自由和安全总局任职,负责与人类作斗争的工作。贩卖和性剥削儿童,以及非法移民的刑事处罚在打击有组织犯罪的单位内。在此期间,她负责协调欧盟委员会的人口贩运问题专家组。从 2001 年到 2006 年,她在罗马刑事法院担任初步调查法官。在此之前,她从 1996 年起担任立法办公室主任和平等机会部长的顾问。从 2006 年到 2009 年 12 月,该办公室由Eva Biaudet领导,她是她的祖国芬兰的前国会议员兼卫生和社会服务部长。[需要引用]

特别代表办公室的活动范围从培训执法机构打击人口贩运到促进旨在根除腐败和有组织犯罪的政策。特别代表还访问各国,并可以应他们的要求支持制定和实施其反贩运政策。在其他情况下,特别代表就执行有关人口贩运的决定提供建议,并协助政府、部长和官员实现其既定的打击人口贩运的目标。[需要引用]

印度[编辑]

在印度,以商业性剥削、强迫劳动、强迫婚姻和家庭奴役为目的的人口贩运被视为有组织犯罪。印度政府适用于 2013 年 2 月 3 日生效的 2013 年刑法(修正)法案以及 IPC 的第 370 和 370A 节,其中定义了人口贩运并“对人口贩运提供严厉惩罚;以任何形式为剥削目的贩运儿童包括身体剥削;或任何形式的性剥削、奴役、奴役或强制摘除器官。” 此外,一个区域工作队执行《南盟防止贩运妇女和儿童公约》。[64]

印度内政部国务部长 Shri RPN Singh 于 2014 年 2 月 20 日启动了一个政府门户网站,即反人口贩运门户网站。官方声明解释说,该在线资源的目标是“在各国共享信息”。所有利益攸关方、州/UTs [联盟领土] 和民间社会组织,以有效实施反人口贩运措施。” [64]门户网站的主要目标是:

- 协助追踪具有州际影响的案件。

- 提供有关立法、统计数据、法院判决、联合国公约、被贩运人口和贩运者的详细信息以及营救成功案例的综合信息。

- 提供与“Trackchild”的连接,这是在许多州运作的失踪儿童国家门户网站。[64]

同样在 2 月 20 日,印度政府宣布实施一项综合计划,该计划涉及在印度 335 个脆弱的警察区建立综合反人口贩运单位 (AHTU),并开展能力建设,包括对警察、检察官和司法人员进行培训. 截至公告发布时,225 个综合 AHTU 已投入运营,而下一个财政年度还有 100 个 AHTU 被提议。[64]

新加坡[编辑]

自 2016 年起,新加坡加入了联合国人口贩运议定书,并于 2015 年 9 月 28 日确认了打击人口贩运,特别是妇女和儿童贩运的承诺。[65]

新加坡似乎是贩卖来自印度、泰国、菲律宾和中国的妇女和女孩的热门目的地。[66]

根据美国国务院2018 年人口贩运报告,新加坡正在大力消除人口贩运,因为它对被定罪的贩运者处以重刑,提高成年受害者的行动自由,并提高移民工人对其权利的认识。然而,由于许多农民工的工作条件表明存在劳动力贩运,它仍然不符合最低标准,但尚未定罪。[67] 2019 年 11 月,几名印度国民因剥削移民妇女而被定罪,这是该州的第一次定罪。这一信念表明,新加坡决定对人口贩运采取强有力的行动。[68]

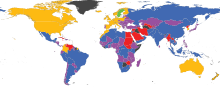

反贩运政策指数[编辑]

“3P 反人口贩运政策指数”根据对《联合国关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》(2000 年)规定的政策要求的评估,衡量了政府打击人口贩运政策的有效性。[69]

政策水平采用五分制进行评估,其中 5 分表示最佳政策实践,而 1 分表示最差。该量表用于分析主要的三个反人口贩运政策领域:(i)起诉(定罪)贩运者,(ii)保护受害者,以及(iii)预防人口贩运犯罪。起诉、保护和预防的每个子指数都以未加权的方式汇总到总指数中,总指数从 3 分(最差)到 15 分(最好)不等。从 2000 年到 2015 年,每年可在多达 177 个国家/地区使用(2015 年报告于 2016 年发布,是截至 2018 年 11 月 26 日的最后一份报告)。

2015 年,三个国家在所有三个维度的政策中都表现出最高的排名(总分 15)。这些国家是奥地利、西班牙和英国。有四个国家(比利时、菲律宾、亚美尼亚和韩国)的得分接近满分 14。包括美国在内的另外四人得到 13 分。最差的分数是 3 分。除朝鲜外,利比亚、叙利亚、厄立特里亚和 BES 群岛得分为 3 分,伊朗和俄罗斯仅得 4 分(与基里巴斯、也门和赤道几内亚一起)。[需要引用]欲了解更多信息,请查看人口贩运研究和测量网站。[70]

宗教宣言[编辑]

2014 年,佛教、圣公会、天主教和东正教基督教、印度教、犹太教和穆斯林等许多宗教的主要领导人在历史上第一次会面,签署了反对现代奴隶制的共同承诺;他们签署的宣言呼吁在 2020 年之前消除奴隶制和人口贩运。[71]签署人是:教皇弗朗西斯、Mātā Amṛtānandamayī(也称为 Amma)、Bhikkhuni Thich Nu Chân Không(代表禅师Thích Nhất Hạnh) , Datuk K Sri Dhammaratana, 马来西亚首席大祭司,拉比亚伯拉罕·斯科尔卡, 拉比 David Rosen, Abbas Abdalla Abbas Soliman, Al Azhar Alsharif 副国务卿 (代表 Mohamed Ahmed El-Tayeb, 爱资哈尔大伊玛目), 大阿亚图拉 Mohammad Taqi al-Modarresi, Sheikh Naziyah Razzaq Jaafar, Grand 特别顾问阿亚图拉(代表大阿亚图拉 Sheikh Basheer Hussain al Najafi)、Sheikh Omar Abboud、坎特伯雷大主教 Justin Welby 和法国大主教 Emmanuel(代表普世宗主教 Bartholomew)。[71]

反贩运倡议[编辑]

在打击人口贩运工作中最积极参与的组织之一是联合国,特别是具有可持续发展目标 5等全球倡议的组织。[73] 2016年初,哈萨克斯坦共和国常驻联合国代表团举行了题为“应对当前人口贩运挑战”的互动讨论。[74]

反贩运意识和筹款活动是反贩运倡议的重要组成部分。[75] 24 小时竞赛就是这样一项举措,其重点是提高亚洲高中生的意识。[76]蓝色运动是另一项反贩运倡议,与美国国土安全部合作打击人口贩运并为受剥削的受害者带来自由。[77]然而,批评人士指出,诸如此类旨在“提高认识”的举措实际上对减少贩运事件几乎没有任何作用。[78] [79] [80]

2020 年 12 月 10 日,美国众议院代表签署了一封致政府的“信”,要求其停止滥用劳工和贩卖人口,特别是在中东和北非海湾地区。除了强调该地区外,这封信还关注沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,因为它们在卡法拉制度(也称为现代奴隶制)下发生了大量侵犯人权的案件,以及从东欧贩卖女性。这封信是在人权日写的,由 30 名众议院议员签名。[81]

弱势群体[编辑]

美国国务院 2016 年年度人口贩运报告指出,“难民和移民;女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别和双性人 (LGBTI);宗教少数群体;残疾人;以及无国籍者- 贩卖人口的风险。当了解弱势群体的需求时,政府可以最好地保护受害者免受剥削。[82]此外,联合国在其《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》中指出,妇女和儿童尤其面临人口贩运和再次受害的风险. 该议定书要求缔约国不仅要制定预防人口贩运的措施,还要解决加剧妇女和儿童脆弱性的因素,包括“贫困、不发达和缺乏平等机会”。[83]

贩运类型[编辑]

贩卖儿童[编辑]

贩卖儿童涉及以剥削为目的招募、运输、转移、窝藏或接收儿童。对儿童的商业性剥削可以采取多种形式,包括强迫儿童卖淫[84] [85]或其他形式的性活动或儿童色情制品。剥削儿童还可能涉及强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、奴役、摘除器官、[86]非法国际收养、贩卖早婚、招募儿童兵、用于乞讨或作为运动员(如儿童骆驼骑师[87]或足球贩卖。)[88]

国际移民组织的统计数据表明,在 2011 年帮助的被贩运者中,有很大一部分 (35%) 不到 18 岁,这与前几年的估计大致一致。据报道,2010 年泰国和巴西被认为是儿童性交易记录最严重的国家。[89]

贩卖儿童的人可能会利用父母的极端贫困。父母可能会为了偿还债务或获得收入而将孩子卖给人贩子,或者他们可能会在孩子的培训前景和更好的生活方面受到欺骗。他们可能会将自己的孩子卖给劳工、性交易或非法收养,尽管学者们敦促对这个问题有一种细致入微的理解和方法——一种着眼于更广泛的社会经济和政治背景的方法。[90] [91] [92]

收养过程,无论是合法的还是非法的,如果被滥用,有时会导致世界各地发生贩卖婴儿和孕妇的案件。[93]在David M. Smolin 2005 年关于印度和美国之间的儿童贩卖和收养丑闻的论文中,[94] [95]他提出了跨国收养系统中的系统性漏洞,这使得收养丑闻可以预测。

《联合国儿童权利公约》第 34 条规定,“缔约国承诺保护儿童免受一切形式的性剥削和性虐待”。[96]在欧盟,对儿童的商业性剥削须遵守一项指令—— 欧洲议会和理事会 2011 年 12 月 13 日关于打击对儿童和儿童色情制品的性虐待和性剥削的指令 2011/92/EU . [97]

《跨国收养方面保护儿童和合作海牙公约》(或海牙收养公约)是一项涉及国际收养的国际公约,旨在防止与国际收养有关的洗钱、贩卖儿童和其他虐待行为。[98]

《关于儿童卷入武装冲突的任择议定书》旨在防止强行招募儿童(例如游击队)用于武装冲突。[99]

性交易[编辑]

国际劳工组织声称,性行业中的强迫劳动影响了全球 450 万人。[100]大多数受害者发现自己处于胁迫或虐待的境地,从中逃脱既困难又危险。[101]

出于性剥削目的的贩运以前被认为是有组织的人口流动,通常是妇女,在国家之间和国家内部进行性工作,使用身体胁迫、欺骗和通过强迫债务进行奴役。但是, 2000 年(美国)的《贩运受害者保护法》[102]不要求为犯罪而移动。当从定义中删除强制要素以纳入促进自愿参与卖淫活动时,这个问题就变得有争议了。例如,在英国,《2003 年性犯罪法》以性剥削为目的的贩运,但不要求犯罪者使用胁迫、欺骗或武力,因此它也将任何进入英国进行性工作的人都包括在“被贩运”的范围内。[103]此外,根据“严重形式的贩运2000 年美国贩运受害者保护法中的“人员”。[102] [104]

被贩运的妇女和儿童通常被承诺在家庭或服务行业工作,但有时却被带到妓院,在那里她们被要求从事性工作,而她们的护照和其他身份证件被没收。只有在通过卖淫赚取购买价格以及旅行和签证费用后,他们才可能被殴打或关押并承诺获得自由。[105] [106]

强迫婚姻[编辑]

强迫婚姻是一种婚姻,其中一方或双方在未经他们自愿同意的情况下结婚。[107] 质役婚姻被定义为涉及某人被出售、转移或继承进入该婚姻的婚姻。[108]根据ECPAT,“以强迫婚姻为目的贩运儿童只是贩运的另一种表现形式,并不局限于特定的民族或国家”。[3]

强迫婚姻在某些情况和某些国家被描述为贩卖人口的一种形式,例如中国及其东南亚邻国,许多女性从那里被转移到中国,有时是通过工作承诺,并被迫嫁给中国男性。对来自缅甸[109]和柬埔寨[110]的女性进行的民族志研究发现,许多女性最终习惯了在中国的生活,并更喜欢她们在本国的生活。此外,法律学者指出,《巴勒莫议定书》的起草者从未打算将跨国婚姻中介视为贩运。[111]

劳工贩卖[编辑]

劳动力贩运是为了强迫劳动和服务而进行的人员流动。[112]它可能涉及债役、非自愿奴役、家庭奴役和童工。[112]劳动力贩运最常发生在家庭工作、农业、建筑、制造和娱乐领域;移徙工人和土著人民特别容易成为受害者。[100]人口走私活动也被称为贩卖人口以剥削他们的劳动力,例如,作为运输者。[113]

贩卖器官买卖[编辑]

贩卖器官是贩卖人口的一种形式。它可以采取不同的形式。在某些情况下,受害者被迫放弃器官。在其他情况下,受害者同意出售器官以换取金钱/货物,但没有得到报酬(或得到更少的报酬)。最后,受害者可能会在受害者不知情的情况下摘除器官(通常是在受害者因其他医疗问题/疾病接受治疗时——真实的或精心策划的问题/疾病)。移民工人、无家可归者和文盲特别容易受到这种形式的剥削。贩卖器官是一种有组织的犯罪,涉及多名犯罪者:[114]

- 招聘人员

- 转运

- 医务人员

- 中间商/承包商

- 买家

以器官交易为目的的贩运通常会寻找肾脏。贩卖器官是一项有利可图的交易,因为在许多国家,需要移植的病人的等候名单很长。[115]已经提出了一些解决方案来帮助应对它。

刑事责任类型[编辑]

有两种类型的刑事责任:个人和公司。一般而言,个人因其在人口贩运中的作用而受到起诉,但国家执法机构因一系列原因而努力惩罚公司,包括追查公司的刑事程序不充分,惩罚不惩罚最有罪的个人,以及努力计算恢复和补偿贩运受害者的真实成本,因为他们是犯罪受害者。[116]

努力[编辑]

对人口贩运受害者的人数有许多不同的估计。根据 Disposable People (2004) 的作者、学者 Kevin Bales 估计,全球有多达 2700 万人处于“现代奴隶制”状态。[117] [118] 2008 年,美国国务院估计有 200 万儿童受到全球商业性交易的剥削。[119]同年,一项研究将全球 1230 万人归类为“强迫劳动者、债役劳动者或性交易受害者”。这些人中约有 139 万人从事商业性奴隶,其中妇女和女孩占这 136 万人的 98%。[120]

美国国会于 2000 年颁布了《人口贩运受害者和暴力保护法》 (TVPA)并随后重新授权,成立了国务院监测和打击人口贩运办公室,该办公室与外国政府合作打击人口贩运并每年发布一份人口贩运报告。人口贩运报告评估每个国家在打击人口贩运方面的进展,并根据各国政府为遵守 TVPA 规定的消除人口贩运的最低标准所做的努力将每个国家置于三个等级之一。[121]然而,批判性的反贩运学者已经提出了关于这一层级系统的基础、其高度关注遵守国务院协议、过度依赖起诉和定罪作为打击贩运的成功、[111]为美国服务的问题。政治和经济利益以及缺乏系统分析,[122]以及在评估不同国家的努力时未能考虑“风险”和可能的贩运流行率。[123]

特别是,TVPA 有三个主要组成部分,通常称为三个 P:

- 保护:TVPA 加大了美国政府保护被贩运的外国国民受害者的力度,包括但不限于: 向贩运受害者(其中许多人以前没有资格获得政府援助)提供援助;如果贩运受害者在调查和起诉贩运者方面合作(T-Visas,以及提供其他机制以确保受害者继续存在以协助此类调查和起诉),则他们将获得非移民身份。在 T 签证案件中,法医精神检查可以帮助事实调查者。[124]

- 起诉:TVPA 授权美国政府加强起诉贩运者的力度,包括但不限于: 制定一系列关于贩运、强迫劳动和文件奴役的新罪行,以补充现有的与奴役和非自愿奴役有关的有限罪行;并认识到现代奴隶制是在欺诈和胁迫以及武力的背景下发生的,并且基于对贩运为性剥削和劳动剥削的新明确定义:性贩运被定义为“一种商业性行为以武力、欺诈或胁迫为诱因,或诱使实施此类行为的人未满 18 岁”。劳工贩运被定义为“为劳工或服务招募、窝藏、运输、提供或获取某人,

- 预防:TVPA 允许采取更多预防措施,包括:授权美国政府协助外国打击人口贩运,以及通过研究和提高认识来解决美国境内的人口贩运问题;并在起草起诉贩运人口的法律、为贩运受害者制定计划以及协助实施有效的调查手段方面向外国提供援助。[125]

时任国务卿希拉里·克林顿后来在 2009 年确定了第四个 P,即“伙伴关系”,作为“在反对现代奴隶制方面取得进展的途径”。

结构因素[编辑]

一系列复杂的因素助长了人口贩运,包括贫困、失业、歧视妇女的社会规范、体制挑战和全球化。

贫困与全球化[编辑]

家乡的贫困以及缺乏教育和经济机会可能导致妇女自愿迁移,然后不由自主地被贩卖从事性工作。[127] [128]随着全球化开辟了国界以促进商品和资本的更大交换,劳动力迁移也增加了。较不富裕的国家在宜居工资方面的选择较少。全球化的经济影响促使人们做出有意识的移民决定,并容易受到贩运。阻碍妇女参与正规部门的性别不平等也促使妇女进入非正规部门。[129]

美国和欧洲的器官等待名单很长,创造了一个繁荣的国际黑市。贩运者采集器官,尤其是肾脏,出售以获取巨额利润,而且往往没有适当照顾或补偿受害者。受害者通常来自贫穷的农村社区,除了非法出售器官外,几乎没有其他选择。[130]富裕国家无法满足本国境内的器官需求,使贩运活动得以延续。通过改革其内部捐赠制度,伊朗实现了合法捐赠者的过剩,并为消除器官贩运和短缺提供了一个具有指导意义的模式。[131]

全球化和互联网技术的兴起也助长了人口贩运。在线分类网站和 Craigslist 等社交网络因被客户和贩运者用于促进一般性交易和性工作而受到严格审查。贩运者使用露骨网站(例如 Craigslist、Backpage、MySpace)来推销、招募、出售和剥削女性。Facebook、Twitter 和其他社交网站被怀疑用于类似用途。根据国家失踪和受剥削儿童中心的说法,在线分类广告降低了寻找潜在客户的风险。[132]研究表明,互联网是商业性交易的最大推动者,尽管很难确定广告中的哪些女性是性交易的受害者。[133]贩运者和皮条客利用互联网招募未成年人,因为互联网和社交网站的使用显着增加,尤其是在儿童中。[134]与此同时,批评学者质疑互联网在人口贩运中的作用程度,并告诫不要笼统地概括,并敦促进行更多研究。[135]

虽然全球化催生了可能加剧人口贩运的新技术,但技术也可用于协助执法和打击贩运活动。对围绕超级碗的在线分类广告进行了一项研究。许多报道注意到在前几年的超级碗比赛中性交易有所增加。[136]对于在德克萨斯州达拉斯举行的 2011 年超级碗,达拉斯地区的 Backpage 在超级碗周日的成人部分的帖子数量增加了 136%;相比之下,周日的帖子数量通常最少。研究人员分析了这些在线广告中最显着的术语,这表明许多护送人员正在跨越州界前往达拉斯,专门参加超级碗比赛,并发现自我报告的年龄比平时要高。Twitter 是另一个用于检测性交易的社交网络平台。数字工具可用于缩小性交易案件的范围,尽管不完善且存在不确定性。[137]

然而,没有证据表明超级碗或任何其他体育赛事与贩卖人口或卖淫活动的增加有关。[138] [139] [140]

政治和体制挑战[编辑]

腐败和训练不足的警察可能与人口贩运同谋和/或对性工作者实施暴力,包括被贩运的受害者。[141]人口贩运者经常将滥用法律制度纳入其控制策略,威胁要驱逐出境[142]或将受害者移交当局,可能导致受害者入狱。[143]

来自不同群体的反贩运议程也可能存在冲突。在性工作者权利运动中,性工作者建立工会和组织,旨在消除贩运。然而,执法部门也寻求消除贩运和起诉贩运,他们的工作可能会侵犯性工作者的权利和代理权。例如,印度加尔各答的性工作者工会 DMSC(Durbar Mahila Samanwaya 委员会)设有“自律委员会”(SRB),负责在红灯区巡逻并协助未成年或被贩卖的女孩。工会反对警察干预并干预警察将未成年女孩带出妓院的努力,理由是警察的行动可能会对非被拐卖的性工作者产生不利影响,尤其是因为许多地方的警察在行动中存在腐败和暴力行为. [141]全球反对贩卖妇女联盟最近在七国开展的一项研究发现,世界各地的性工作者组织为该行业中被贩卖的妇女提供帮助,应将其视为反贩卖工作的盟友。[144]

将性工作定为刑事犯罪还可能助长地下性工作市场并促成性交易。[127]

内战和社会冲突等困难的政治局势是移民和贩运的推动因素。一项研究报告称,较大的国家、最富有和最贫穷的国家以及新闻自由受到限制的国家可能有更高的贩运水平。具体来说,处于转型经济中的国家被列为最高贩运类别的可能性增加了 19 倍,而且一个国家劳动力市场中的性别不平等也与更高的贩运率相关。[145]

美国国务院 2013 年年度人口贩运报告将俄罗斯和中国列为打击强迫劳动和性贩运的最严重犯罪者之一,这增加了美国对这些国家实施制裁的可能性。[146]仅在 1997 年,就有多达 175,000 名来自俄罗斯、前苏联和东欧和中欧的年轻女性在欧美发达国家的性市场上作为商品出售。[147]

对性的商业需求[编辑]

寻求结束性交易的废奴主义者将性交易的性质解释为一种经济供需模型。在这种模式下,男性对妓女的需求导致了性工作市场,进而助长了性交易、非法交易和强迫人们从事性工作,皮条客和人贩子成为向人们提供性服务的“分销商”被剥削。一些皮条客和贩运者对女性的渴望也助长了性交易的需求,因为她们不需要工资、安全的工作环境和选择客户的代理权。[127]有偿性需求与人口贩运发生率之间的联系,以及更广泛的“人口贩运需求”论述,从未得到经验证明,并受到许多学者和组织的严重质疑。[148] [149] [150] [151]直到今天,人口贩运是由需求推动的想法仍然缺乏概念化,并且基于假设而不是证据。

后果[编辑]

对于受害者[编辑]

人口贩运受害者面临来自许多来源的暴力威胁,包括顾客、皮条客、妓院老板、女士、贩运者和腐败的当地执法官员,甚至来自不想与他们有任何联系的家庭成员。[152] 由于他们潜在的复杂法律地位和潜在的语言障碍,逮捕或害怕逮捕会给贩运受害者带来压力和其他情感创伤。[153] [154]受害者面临的挑战往往在他们摆脱强制剥削之后继续存在。[155]除了应对过去的创伤经历外,前贩运受害者还经常在东道国和母国经历社会疏离。污名化、社会排斥和不容忍常常使以前的受害者难以融入他们的东道社区或重新融入他们以前的社区。因此,保护援助的中心目标之一是促进重返社会。[156] [157]然而,政府和大型机构捐助者往往很少提供资金来支持向前贩运受害者提供援助和社会服务。[158]由于受害者也被推入贩毒行列,他们中的许多人也面临刑事制裁。[159]

心理[编辑]

短期影响——心理胁迫[编辑]

施暴者和贩运者使用胁迫手段涉及使用极端控制。施暴者使受害者承受由威胁、恐惧以及身体和情感暴力引起的大量心理压力。据报道,胁迫策略用于贩运的三个阶段:招募、启动和灌输。[160]在启动阶段,贩运者使用直接的说服技巧将受害者带入各种贩运行业。这种操纵创造了一个受害者完全依赖贩运者权威的环境。[160]人贩子利用家庭功能障碍、无家可归和童年受虐史,在心理上操纵妇女和儿童进入贩运行业。[161]

在性交易和强迫卖淫案件中特别常见的一种心理胁迫形式是斯德哥尔摩综合症。许多进入性交易行业的女性都是未成年人,她们之前已经遭受过性虐待。[162]人贩子通过武力和胁迫诱使年轻女孩从事商业活动,但更多的是通过虚假的爱、安全和保护承诺来利用她们。这种形式的胁迫旨在招募受害者并将其带入性工作者的生活,同时也加强了一种“创伤纽带”,也称为斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症是一种心理反应,受害者会依附于他或她的肇事者。[162] [163]

人贩子的目标是把人变成奴隶。为此,施暴者采用的策略可能导致受害者产生习得性无助的心理后果,让受害者感到自己不再拥有任何自主权或对生活的控制权。[161]贩运者可能会俘虏他们的受害者,让他们大量饮酒或吸毒,将他们隔离开来,或者不让他们吃饭或睡觉。[161]在此期间,受害者经常开始感到抑郁、内疚和自责、愤怒和暴怒,以及睡眠障碍、创伤后应激障碍、麻木和极度压力。在这些压力下,受害者可能会陷入习得性无助的绝望心理状态。[160] [164] [165]

对于专门为强迫卖淫和性奴役目的而被贩运的受害者,开始从事交易几乎总是以暴力为特征。[161]贩运者采用性虐待、酷刑、洗脑、反复强奸和人身攻击的做法,直到受害者屈服于他或她作为性奴隶的命运。受害者在接受他们作为妓女的角色之前会经历口头威胁、社会孤立和恐吓。[166]

对于那些在强迫劳动情况下被奴役的人来说,习得性无助也可以通过作为奴隶生活的创伤表现出来。报告表明,对其所有者的人身和经济利益的囚禁增加了额外的心理创伤。受害者经常被切断与所有形式的社会联系,因为孤立使施暴者能够摧毁受害者的自我意识并增加他或她对施暴者的依赖。[160]

长期影响[编辑]

人口贩运受害者可能会因长期反复发生亲密关系创伤事件而遭受复杂的创伤,包括但不限于性虐待、家庭暴力、强迫卖淫或轮奸。复杂的创伤涉及抑郁、焦虑、自我仇恨、分离、药物滥用、自我毁灭行为、医疗和身体问题、绝望和再次受害等多方面的状况。心理学研究人员报告说,虽然与创伤后应激障碍(PTSD) 相似,但由于长期创伤的影响,复杂创伤的诊断范围更广。[167]

性交易的受害者经常被他们的贩运者或皮条客“烙印” [168] 。这些纹身通常由条形码或贩运者的姓名或规则组成。即使受害者逃脱了贩运者的控制或获救,这些纹身也会痛苦地提醒他们的过去,并导致情绪困扰。去除或覆盖这些纹身可能要花费数百美元。[169] [170]

心理学评论表明,许多人口贩运受害者所经历的长期压力会损害免疫系统。[161]几项研究发现,慢性压力源(如创伤或损失)抑制了细胞和体液免疫。[164]受害者可能患上性传播感染和艾滋病毒/艾滋病。[171]施暴者经常使用药物滥用作为控制受害者的手段,这会导致健康受损、自我毁灭行为和长期身体伤害。[172]此外,受害者报告了类似于酷刑的待遇,他们的身体被打碎并被殴打以致屈服。[172] [173]

由于年龄的原因,儿童特别容易受到贩运的这些发育和心理后果的影响。为了完全控制儿童,人贩子经常通过持续的身心虐待来破坏儿童的身心健康。[174]受害者每天都会经历严重的创伤,这会破坏自我概念、自我价值、生物完整性和认知功能的健康发展。[175]在不断剥削的环境中长大的儿童经常表现出反社会行为、过度性行为、自残、攻击性、对成年人的不信任、分离障碍、药物滥用、复杂的创伤和注意力缺陷障碍。[163] [174] [175] [176]斯德哥尔摩综合症也是被贩运女孩的常见问题,这可能会阻碍她们试图逃跑和在心理康复计划中前进。[173]

尽管 98% 的性交易是由妇女和女孩组成的,[173] 仍在努力收集经验证据,证明性交易中常见的虐待行为对年轻男孩的心理影响。[175] [177]男孩经常会经历各种形式的创伤后应激障碍,但也会经历与男孩性虐待相关的同性恋社会污名的额外压力源,以及责备的外化、愤怒的增加和报复的欲望。

艾滋病毒/艾滋病[编辑]

性交易会增加感染 HIV/AIDS的风险。[179]艾滋病毒/艾滋病大流行既可能是性交易的原因,也可能是性交易的结果。一方面,儿童被顾客寻找是因为他们被认为不太可能感染艾滋病毒,而这种需求导致儿童性交易。另一方面,贩运导致艾滋病毒的扩散,因为受害者无法正确保护自己并被感染。[180]

经济影响[编辑]

截至 2018 年,人口贩卖的利润每年约为 1500 亿美元,与贩毒一起被列为最赚钱的跨国犯罪之一。[181]

以下是按部门划分的利润细目: 990 亿美元来自商业性剥削;340亿美元用于建筑、制造、采矿和公用事业;90亿美元的农业,包括林业和渔业;在强迫劳动条件下雇用家庭工人的私人家庭每年可节省 80 亿美元。尽管只有 19% 的受害者因性剥削而被贩运,但它占全球人口贩运收入的 66%。[182]据估计,每个被强迫性奴役的妇女所产生的平均年利润(100,000 美元)是全世界每个贩运受害者所产生的平均利润(21,800 美元)的六倍。[182]

低风险、高回报的动态为人口贩运交易的蓬勃发展创造了温床。贩运者希望从业务中获得巨额利润,但面临的惩罚或法律后果微乎其微。人口贩运是仅次于毒品贸易的最赚钱的非法行业之一。虽然药物是消耗品,但人类可以从一个雇主反复出售给另一个雇主。成本低,利润极高。与雇主类似,消费者希望支付最低的价格并获得最高的收益。对廉价商品的需求刺激雇主向人贩子索取廉价劳动力。高需求推动供应量。公司以牺牲被贩卖的劳动力为代价实现利润最大化。[183]

据联合国称,人口贩运可以与合法业务紧密结合,包括旅游业、农业、酒店和航空公司运营以及休闲和娱乐业务。[184] [185]据报道,与人口贩运有关的相关犯罪包括欺诈、敲诈勒索、敲诈勒索、洗钱、贿赂、贩毒、武器贩运、汽车盗窃、偷运移民、绑架、伪造文件和赌博。[186] [185]

有组织的犯罪集团打算建立或投资范围广泛的合法企业,以隐瞒从人口贩运中获得的利润。企业成立是为了洗钱,不一定是为了赚钱。合法企业可能会被持有,以与由非法获得收入的人贩子提供财务支持的企业竞争。当人口贩运受害者被剥削为廉价劳动力时,公平竞争可能会受到破坏,从而压低生产成本,从而间接导致负面的经济失衡。[187]

根据定义,人口贩运是一种有组织的犯罪,由多个行为者在贩运的来源地、中转地和目的地实施。这种违法行为以最小的风险获得巨额利润,这完全是为了其组织者和剥削者的利益。非法贩卖人口产业所产生的收入对一个国家的 GDP 没有贡献。相反,这是一个国家经济和国家安全的损失,因为这是一个恶性循环,这种非法活动可以资助其他非法活动。这种利用不断为犯罪网络带来大量非法收入,对其他具有积极经济影响的合法企业构成相应威胁。[187]

人口贩运是一个国家威胁,因为它阻碍了国家的增长和发展。与人口贩运相关的经济成本包括劳动生产率、人力资源、应税收入和移民汇款的损失,以及非法重新分配财富以及增加执法和公共卫生成本。[185]

贩运移民尤其会对移民本身、政府和合法雇主的潜在经济收益产生负面影响,因为收入被重新分配给了贩运者及其同伙。所有迹象都表明,相关有组织犯罪产生的利润是巨大的和全球性的。作为有组织犯罪的主要组成部分,人口贩运具有重大的经济影响,对人类、社会、政治和经济领域产生复杂且相互关联的负面影响。[187]

流行文化[编辑]

批评[编辑]

关于人口贩运的公开辩论和反人口贩运者所采取的行动都受到了众多学者和专家的批评,其中包括 S. Rajaratnam 国际研究学院的前研究分析师 Zbigniew Dumienski。[188]批评涉及人口贩运的统计和数据、概念本身和反人口贩运措施。

统计和数据问题[编辑]

根据前华尔街日报专栏作家的说法,人口贩运估计中使用的数据很少有可识别的来源或透明的方法,而且在大多数(如果不是全部)情况下,它们只是猜测。[189] [190] [191] Dumienski 和Laura Agustin认为这是因为不可能对影子经济中发生的现象产生可靠的统计数据。[188] [192]根据联合国教科文组织曼谷研究员,由于性交易的比例过高,人口贩运的统计数据可能不可靠。作为一个例子,他引用了泰国统计数据中的缺陷,这些数据将男性从他们的官方数据中剔除,因为根据法律,由于他们的性别,他们不能被视为贩运受害者。[193]

《国际传播公报》2012 年的一篇文章研究了两种传播理论(议程构建和议程设置)对美国和英国人口贩运的媒体报道的影响。文章分析了《卫报》和《华盛顿邮报》等四家报纸,并将内容分为不同的类别。总体而言,文章发现性交易是被分析的报纸报道最多的人口贩运形式(第 154 页)。许多其他关于贩运的故事并不具体。[194]

概念问题[编辑]

根据 Zbigniew Dumienski 的说法,人口贩卖的概念本身就是模糊和误导的。[188]有人认为,虽然人口贩运通常被视为一种整体犯罪,但实际上它可能是一种涉及各种不同行为的非法移民行为:其中一些可能是犯罪或虐待行为,但另一些通常涉及同意和是合法的。[188] 劳拉·奥古斯丁( Laura Agustin)辩称,并非所有看似虐待或胁迫的事情都被移民视为如此。例如,她说:“想成为旅行者的人通常会向出售信息、服务和文件的中介寻求帮助。当旅行者买不起这些东西时,他们就会负债累累”。[192]杜米恩斯基说,虽然这些债务可能确实处于非常苛刻的条件下,但它们通常是在自愿的基础上产生的。[188]英国学者 Julia O'Connell Davidson 提出了同样的论点。[195]此外,反人口贩运者经常将秘密移民运动或自愿性工作与人口贩运定义中涵盖的剥削形式混为一谈,而忽略了移民运动不是人口贩运受害的必要条件这一事实。

对目前处理贩运问题的做法的批评者说,非正常移民面临的许多暴力和剥削正是源于他们的移民和工作是非法的,而不是主要是因为贩运。[196]

国际拯救儿童组织也表示:“然而,当卖淫也被视为侵犯成年妇女和未成年人的基本人权,并等同于性剥削本身……贩卖时,这个问题就陷入了争议和混乱。和卖淫相互混为一谈……由于历史上贩卖人口和卖淫在法律上和大众理解上的混为一谈,反人口贩卖组织的绝大多数努力和干预都集中在贩卖人口卖淫上。” [197]

开放大学的克劳迪娅·阿拉道 (Claudia Aradau) 声称,参与反性贩运的非政府组织经常采用“怜悯政治”,这促使所有被贩运的受害者完全无罪,完全被迫从事性工作,并遭受相同程度的身体痛苦。一位评论家指出了两种令人同情的策略:谴责——将所有暴力和痛苦归咎于施暴者——以及情绪——专门描述女性的痛苦。非政府组织使用无法辨认的女性遭受身体痛苦的图像,同样有助于展示性交易场景。她指出,与流行的描述不同,并非所有贩运受害者都被绑架、身体虐待和反复强奸。[198]一项针对因有嫖客而被定义为性贩运受害者的个人(尤其是未成年人)之间关系的研究得出的结论是,关于受害和人口贩运的假设并不能公正地反映性工作者和性工作者之间存在的复杂且通常相互关系的关系。他们的第三方。[199]

另一个普遍的批评是,人口贩运的概念只关注最极端的剥削形式,并将注意力和资源从更“日常”但可以说是更广泛的剥削和虐待形式转移开来,这些剥削和虐待形式是正常运作的一部分。经济。正如 Quirk、Robinson 和 Thibos 所写,“将人口贩运与日常虐待区分开来并不总是可能的,当前者被挑出来而后者被推到边缘时,就会出现问题。” [200]奥康奈尔·戴维森(O'Connell Davidson)也认为,人口贩卖/现代奴役罪行与合法剥削移民(例如降低工资或限制行动和就业自由)之间的界限是模糊的。

反贩运措施的问题[编辑]

国际特赦组织等组织一直批评政府应对人口贩运的措施不足或无效。批评包括对人口贩运问题缺乏了解、对受害者的识别不力以及在反人口贩运的关键支柱——识别、保护、起诉和预防方面缺乏资源。例如,国际特赦组织称英国政府的新反贩运措施“不符合目的”。[201]

附带损害[编辑]

人权组织提请注意实施反人口贩运措施对不同群体的人权产生的负面影响,尤其是移民、性工作者和被贩运者本身。全球反对贩卖妇女联盟在2007年提请注意这种“附带损害”。[202]这些负面影响包括对妇女迁移和从事某些工作的权利的各种限制,[203] [204]在国际边界的怀疑和骚扰女性独自旅行,[205]对性工作场所的突袭和拘留、对性工作者的罚款和骚扰(见下文关于突袭使用的部分)、以与执法部门合作为条件的对被贩运者的援助以及将被贩运者强制关押在收容所等等。[202]

英国的受害者识别和保护[编辑]

在英国,人口贩运案件由同一名官员处理,以同时确定一个人的难民和人口贩运受害者身份。但是,难民和人口贩运受害者的资格标准不同,他们在一个国家停留的需求也不同。一个人作为贩运受害者可能需要帮助,但他们的情况可能不一定达到庇护的门槛。在这种情况下,不被授予难民身份会影响他们作为被贩运受害者的身份,从而影响他们获得帮助的能力。审查国家转介机制 (NRM) 的统计数据,该机制由欧洲委员会打击贩运人口行动公约(CoE 公约)创建,旨在帮助各国有效识别和照顾贩运受害者,发现非欧盟公民的积极决定远低于欧盟和英国公民。根据 2009 年 4 月至 2011 年 4 月 NRM 决定的数据,平均 82.8% 的英国和欧盟公民最终被接受为受害者,而平均只有 45.9% 的非欧盟公民被授予相同的身份。[206]非欧盟人士的高拒绝率表明,由于庇护制度与人口贩运受害者保护制度相关联,因此可能对地区和原籍国存在陈规定型观念和偏见,这可能会阻碍打击人口贩运的努力。

劳拉·奥古斯汀建议,在某些情况下,“反人口贩子”将受害者身份归于那些做出有意识和理性决定越境的移民,他们知道他们将卖性并且不认为自己是受害者。[207]在某些情况下,据称贩运的受害者实际上拒绝获救[208]或拒绝逃离反贩运庇护所。[209] [210]

在 2013 年的一起诉讼中,[211]上诉法院就起诉人口贩运受害者的问题向检察机关提供了指导,并认为应撤销对三名越南儿童和一名乌干达妇女的定罪,因为诉讼构成虐待法院的程序。[212]案件由英国广播公司报道[213],其中一名受害者接受了第四频道的采访。[214]

2021 年,欧洲人权法院下令英国政府赔偿两名贩卖儿童的受害者,因为他们后来被捕并被判犯有毒品罪。[215]

执法和使用突袭[编辑]

在美国,对被贩运受害者的服务和保护与执法部门的合作有关。因此,涉及起诉,特别是突击搜查的法律程序是最常见的反贩运措施。突击行动由执法部门、私人行为者和许多组织(有时与执法部门合作)进行。执法部门认为突击搜查有一些好处,包括能够为法律程序找到和识别证人、拆除“犯罪网络”以及拯救受害者免受虐待。[153]

打击贩卖人口的问题与人口贩卖概念本身的问题有关,因为打击性交易的目的可能与打击卖淫混为一谈。2005 年贩运受害者保护再授权法案(TVPRA) 向州和地方执法部门提供资金来起诉商业性交易的顾客,因此一些执法机构不区分卖淫和性交易。一项研究采访了作为性工作者经历过执法行动的女性,发现在这些旨在打击人口贩运的突袭中,没有一个女性被确定为贩运受害者,只有一名女性被问及她是否被强迫从事性工作。因此,将贩运与卖淫混为一谈并不能充分识别贩运并帮助受害者。突袭也存在问题,因为涉及的女性很可能不清楚谁在进行突袭,突袭的目的是什么,以及突袭的结果是什么。[153] [216]另一项研究发现,大多数在反人口贩卖袭击中“获救”的女性,包括自愿和胁迫的性工作者,最终重返性工作,但在袭击后被拘留期间因法律费用和其他费用而积累了巨额债务总体而言,情况比突袭前更糟。[217]

执法人员同意,突袭可以恐吓被贩运者并导致后续执法行动失败。参与反性交易的社会工作者和律师对突袭持负面看法。服务提供者报告说,在突袭后识别贩运受害者缺乏统一的程序。接受采访的 26 家服务提供商表示,当地警方在突袭后从未将被贩运者转介给他们。执法部门还经常使用恐吓而不是帮助潜在贩运受害者的审讯方法。此外,性工作者有时会在突袭和逮捕期间以及在康复中心面临警察的暴力。[153]

由于对可能收容性工作者和性交易受害者的妓院进行突袭,突袭通常会影响性工作者。由于嫖客避开被搜查但不停止支付性服务的妓院区域,自愿性工作者将不得不与地下嫖客互动。地下互动意味着性工作者承担更大的风险,否则他们将与其他性工作者和性工作者组织合作举报暴力并相互保护。这方面的一个例子是艾滋病毒预防。性工作者集体监督安全套的使用,促进艾滋病毒检测,并关心和监督艾滋病毒阳性性工作者的健康。突袭扰乱了公共艾滋病毒护理和预防工作,如果艾滋病毒阳性的性工作者被救出并从社区中撤离,他们的治疗就会中断,[218]

学者 Aziza Ahmed 和Meena Seshu建议改革执法程序,以便将突袭作为最后手段,而不是暴力,并且其目的和过程是透明的。此外,他们建议,由于任何贩运受害者可能首先与其他性工作者接触,因此与性工作者合作可能是突袭和救援模式的替代方案。[219]

“结束需求”计划[编辑]

批评者认为,End Demand计划无效,因为卖淫没有减少,“约翰学校”对威慑作用不大,并且对妓女进行了负面描述,执法部门和非政府组织服务提供者之间出现了利益冲突。一项研究发现,瑞典的法律实验(将卖淫嫖客定为犯罪,并为想要退出该行业以打击贩运的妓女提供服务)并没有减少妓女的数量,反而增加了对性工作者的剥削,因为风险较高他们的工作。[需要引用]同一项研究报告说,约翰斯购买性的倾向并没有因为约翰学校而改变,并且这些计划针对的是贫穷和有色移民的约翰。一些约翰学校还通过将妓女描述为吸毒者、艾滋病毒呈阳性、暴力和危险,恐吓约翰不再购买性服务,这进一步边缘化了性工作者。圣约翰学校需要项目费用,而警察参与提供这些项目的非政府组织会产生利益冲突,尤其是涉及资金方面。[220] [221]

然而,根据 2008 年的一项研究,瑞典将需求定为犯罪的做法“导致了一种以平等为中心的做法,在全球范围内获得了许多积极的评价”。[222]

现代女权主义观点[编辑]

对性交易有不同的女权主义观点。第三波女权主义关于性交易的观点旨在协调主流和自由女权主义关于性交易的观点。占主导地位的女权主义观点侧重于“性统治”,其中包括色情问题、男权世界中的女性性劳动、强奸和性骚扰。占主导地位的女权主义强调性交易是强迫卖淫,并认为这种行为具有剥削性。自由女权主义认为所有代理人都有理性和选择的能力。自由女权主义者支持性工作者的权利,并认为自愿选择性工作的女性是自主的。自由主义女权主义的观点认为性交易存在问题,因为它凌驾于个人同意之上。[223] [224] [225]

第三波女权主义协调了这样一种思想,即虽然个人拥有权利,但总体上的不平等会阻碍女性的能力。第三波女权主义还认为,被贩卖并面临压迫的女性并非都面临同样的压迫。例如,第三波女权主义支持者雪莱·卡瓦列里(Shelley Cavalieri)在种族、阶级和性别的交叉点中识别出压迫和特权。来自低社会经济阶层的女性,通常来自全球南方,面临与其他性交易受害者不同的不平等。因此,它主张迎合个人贩运受害者,因为性贩运不是单一的,因此没有一刀切的干预措施。这也意味着允许个别受害者讲述他们的独特经历,而不是把所有贩运经历都归结为本质。最后,第三波女权主义促进了普遍和个人的女性能动性的增加,这样她们就有机会代表自己采取行动。[223] [224] [225]

第三波女权主义关于性交易的观点与Amartya Sen和Martha Nussbaum对人类能力发展方法的看法松散相关。它主张为性交易受害者创造可行的替代方案。Nussbaum 阐述了提高贩运受害者能力的四个概念:受害者及其子女的教育、小额信贷和增加的就业选择、一般低收入妇女的工会以及将妇女相互联系起来的社会团体。[224]

在《巴勒莫议定书》的谈判中,不同女权主义观点对贩运和性工作的冲突尤为明显。由全球反对贩卖妇女联盟领导的一个女权主义团体将贩卖视为全球化和限制性劳务移民政策的结果,其特征是武力、欺诈和胁迫。由反对贩卖妇女联盟领导的另一个女权主义团体认为,由于男性对有偿性行为的需求,贩卖人口的范围更窄。两个团体都试图影响议定书中贩运的定义和其他条款。最终,两者都只取得了部分成功。[226] [227]然而,学者们注意到,女权组织之间的这种裂痕导致了议定书中极其薄弱和自愿的受害者保护条款。[228]

社会规范[编辑]

根据现代女权主义者的说法,妇女和女孩更容易被贩卖,这也是因为社会规范边缘化了她们在社会中的价值和地位。从这个角度来看,女性在家庭和学校都面临着相当大的性别歧视。刻板印象认为女性属于私人领域,女性价值较低,因为她们没有也不允许为正规就业和金钱收益做出贡献,就像男性进一步边缘化女性相对于男性的地位一样。一些宗教信仰也导致人们相信女孩的出生是恶业的结果,[229] [230]进一步巩固了女孩不如男孩有价值的信念。女权主义者普遍认为,各种社会规范导致妇女处于劣势,缺乏能动性和知识,从而使她们容易受到性交易等剥削。[231]

沒有留言:

張貼留言